Я вернулся

Она истязает почки, устраивает внутренние кровотечения, затемняет сознание, выматывает душу. Геморрагическая лихорадка с почечным синдромом встречается в России очень редко: всего пять заболевших на 100 тысяч населения. Тем не менее, именно нашему коллеге, отцу шестерых детей, руководителю бюро Русфонда в Москве и Московской области, выпало столкнуться с ней и провести под ее ударами 34 дня. Этот редчайший случай он описал сам специально для проекта Кровь5.

С признательностью и благодарностью врачам, медперсоналу, сотрудникам московской городской больницы имени С.П. Боткина, товарищам и коллегам из Русфонда и «Ъ», товарищам медицинским журналистам, низкий поклон и благословение всем, кто помог словом и делом, был в мыслях и молитвах со мной и моей семьей в дни моей неожиданной и дикой болезни. Моей бесценной жене, детям, матери, сестре, родным, близким и друзьям с нежностью и любовью.

К.И.

Происхождение

ГЛПС (геморрагическая лихорадка с почечным синдромом) — острое инфекционное заболевание с поражением почек и кровеносных сосудов, протекающее на фоне тяжелой интоксикации. Заболевание было описано советскими вирусологами еще в начале XX века. В настоящее время он относится к самостоятельному роду хантавирусов. ГЛПС распространена по всему миру. Регистрируется в Европе, в Китае, Корее, России. Каждый год у нас в стране регистрируют от 5 до 20 000 случаев заболевания. Наиболее активными очагами заболевания считаются регионы между Волгой и Уралом (Башкирия, Татария, Удмуртия, Самарская и Ульяновские области). Случаи с летальным исходом составляют около 12%. Чаще всего ГЛПС заболевают мужчины от 16 до 50 лет, в основном рабочие промышленных предприятий и работники сельского хозяйства. Среди заболевших преобладают городские жители (до 70-80%). Передачи инфекции от человека к человеку не происходит.

Я жив. Я вернулся. Это не фигура речи, не преувеличение. И даже не мои слова. Я вернулся с границы небытия — это клинический факт. О чем с прямотой бывшего боксера (с переломанным в боях носом и челюстью) и лихостью ветерана фанатского футбольного движения заявил мне лечащий врач К.И. в инфекционном отделении, куда я наконец-то попал на исходе второй недели пребывания в московской Боткинской больнице. Удивительно, я узнал его. Харизматичный, плотно сбитый крепыш в голубоватой врачебной больничной робе, со средней длины растительностью на лице, лет под тридцать или чуть старше, с уверенным, чуть насмешливым взглядом уставших, привычно донельзя уставших глаз.

Именно К.И. был дежурным врачом в приемном отделении, куда меня привезли на скорой с двумя диагнозами — «инфекция неустановленной природы» и «острый аппендицит». Сестричка, мерившая температуру моего тела, уже не способного подняться с кушетки, но еще способного спросить: «Сколько?»— ответила спешно и твердо: «Не скажу». Положив термометр на стол, она вышла. Дверь едва закрылась, в комнату вошел вот этот самый фанат, первым делом поднял к глазам термометр. «Сколько?» — спросил я. «Сорок»,— спокойно ответил он и сел.

Дальше ничего не помню. Дальше провал, в котором теряется картина в больничном туалете, где я не мог не то что попасть струей в маленькую баночку для урины — я не мог стоять, а когда все же удалось привалиться к кафельной стенке и сделать дело, я свалился в обморок — видимо, недолгий, потому как очнулся не от стука в дверь, а сам, обнаружив себя стоящим на коленях и уткнувшимся головой в кафельный пол. Не было ощущения позора или стыда. Было удовлетворение от проделанной работы, поскольку я все же успел до выпадения в осадок завинтить красную крышечку на наполненной до половины прозрачной банке с коричневатой жидкостью. Вот только не помню, это было до или после разговора с доктором в приемном отделении.

Все поступающие в больницу попадают в приемное отделение, все без исключения проходят необходимые для поступающего диагностические экспресс-процедуры: рентген, анализ крови, УЗИ, ЭКГ, анализ мочи, кажется, что-то еще, — не помню. Именно эта входная экспресс-диагностика позволяет не только поставить предварительный диагноз, а и принять оптимальное решение о спасении пациента.

Если бы в русском бытийном, тем более духовном сознании было укоренено слово «чистилище», я бы именно его употребил в отношении приемного покоя Боткинской больницы. Чистилище — понятие из католического богословского мира, где оно обозначает тамбур, фильтр, вот именно что приемный покой, откуда пути могут быть разными. Как и из приемного покоя Боткинской больницы. Так вот тот самый крепыш, который потом окажется моим лечащим врачом, по какому-то своему наитию еще там, в этом приемном чистилище, первым высказал предположение о моем диагнозе — ГЛПС. Так я узнал о существовании геморрагической лихорадки с почечным синдромом — острого вирусного заболевания, одного из самых опасных на планете, стоящего в одном ряду с более известной лихорадкой Эбола.

Теперь я знаю, что, вторгшись в тело, словно по написанному злым гением сценарию, вирус ГЛПС изощренно и последовательно отключает одну за другой системы жизнеобеспечения организма. Он делает это стремительно, не давая поставить диагноз, чтобы жертва нападения умирала, не дождавшись верного лечения. Вирус расставляет ловушки и обманки: например, у меня были все признаки острого аппендицита. Или он вызывает реальные серьезные заболевания: у меня началось двухстороннее воспаление легких, сопровождаемое накоплением плевральной жидкости в больших объемах. Были поражены почки и печень, повреждены стенки кровеносных капилляров по всему телу. Но на тот момент страшный сценарий убийства моего тела только начинал реализоваться. Можно было только догадываться о случившемся, не зная причин и не понимая последствий.

Так что мое лежачее полуобморочное тело с подозрением на аппендицит просто отправили в отделение под названием «8-я диагностика».

Теперь я знаю, что, вторгшись в тело, словно по написанному злым гением сценарию, вирус ГЛПС изощренно и последовательно отключает одну за другой системы жизнеобеспечения организма. Он делает это стремительно, не давая поставить диагноз, чтобы жертва нападения умирала, не дождавшись верного лечения.

Борьба началась. Но пока они проигрывали. Вся больница. Это их злило и заводило. Всю команду. Диагноз поставить не получалось.

8-я диагностика

В эти несколько суток, что я провел в диагностическом отделении, ко мне постоянно шли врачи — поодиночке и делегациями, порой до полутора десятков человек, лучшие из лучших. Они были в синих халатах, иногда бритые под ноль, загорелые, с фактурными удлиненными черепами, с сильными руками. После очередного осмотра, короткого доклада сопровождающих, пары моих шершавых, едва разборчивых фраз, кто-то из них заявил: «Вирусняк».

Борьба началась. Но пока они проигрывали. Вся больница. Это их злило и заводило. Всю команду. Диагноз поставить не получалось. Время работало против меня, уже теперь против самой жизни, с каждым часом становилось хуже. Но не от непрофессионализма врачебного сообщества — напротив, от ответственности, от нежелания навредить в стремлении докопаться до истины, потому что эта команда приняла вызов.

Я не вставал. Практически не спал от боли, ничего не ел и не пил. Поили из капельницы, так же и кормили. Борьба шла, а решения не было. Но тот самый дежурный врач из приемного покоя, как потом выяснится, меня не оставил. Он все больше утверждался в своей догадке, тем более что аппендицит не подтвердился. Хотя и его что-то смущало. Позже он сам охарактеризует мой случай ГЛПС как самый тяжелый в истории больницы.

Уже твердо осознавая мой скорый исход, если не предпринять экстренных действий, К.И. настаивал на моем переводе в реанимацию. Наконец, очередной консилиум согласился с этим, и меня решили перевести в 18-ю реанимацию — шоковую реанимацию, куда попадают те, кто уже балансирует между мирами. Там были круглосуточные капельницы, датчики для измерения всех существующих параметров, кислородная маска — словом, все технические, фармакологические и кадровые возможности больницы. Нужно было остановить меня на краю бездны, когда хаос, уже безраздельно властвуя в организме, превратил меня в горящую плоть, продолжая тотальное наступление.

Словарный запас

Термин «геморрагическая лихорадка с почечным синдромом» был предложен ВОЗ только в 1982 году. До этого болезнь называли «дальневосточный геморрагический нефрозонефрит». Имелись и другие синонимы:

— болезнь Чурилова

— тульская лихорадка

— мышиная лихорадка

— дальневосточная (маньчжурская, или корейская) геморрагическая лихорадка и т.д.

18-я реанимация

В реанимации во все существующие отверстия уже неподвижного тела залезли пальцами и специальными приборами. Заглянули в желудок, в нос, в рот, в уши и прочее. Взяли пункцию из грудной кости. Несколько раз прогнали через рентген, сделали КТ и МРТ. Трижды вливали тромбомассу — концентрированный раствор тромбоцитов, необычайно красивый, напоминающий апельсиновый сок. И практически несколько суток лили и лили в меня все подряд, включая антибиотики, физраствор и прочее, чтобы спасти, чтобы и напоить, и накормить, потому что уже несколько суток я ничего не ел и не пил. Я стал ветераном 18-й реанимации, составы в которой менялись постоянно. Вот статистика одних только суток: привезли пятерых, шестерых перевели в обычные отделения, двое умерли.

Наконец — кажется, на четвертый день реанимации — мою кровь отправили в ГорСЭС (Московскую городскую санэпидстанцию) на тот самый особенный анализ, который не делают обычные больничные и городские лаборатории, результатов которого надо ждать примерно неделю. Такова специфика извлечения на свет божий вируса ГЛПС, почти уже сожравшего мое тело и подбиравшегося к сознанию, к личности.

«Мы теряем его!» — истошный, отчаянный, одновременно гневный и протестующий крик разорвал тишину успокаивающейся к ночи реанимации. Он относился не ко мне, а к человеку, лежавшему слева от меня, крайнему от входа. Вслед за криком второй голос, словно бы оправдываясь, произнес: «Только что смотрела, все было нормально, как же так…» Наконец, третий — знакомый, решительный, зовущий к действию, в приказной манере: «Тахикардия нарастает». Это в бой вступила реаниматолог Л.В., дежурившая в тот вечер. Никакой паники, каждый боец на своем месте, какофония ужаса, вырвавшаяся было наружу, мгновенно сменилась разноголосым хором односложных, ясных и уверенных реплик. Постепенно они слились в единый фон, слов было не разобрать: похоже, в них не было и нужды. Победа. Откачали. Жив.

Несколько человек только что разорвали мрак забвения, в который уходила человеческая душа. Некоторое время они стояли, тяжело дыша, не в силах сдвинуться. И смотрели друг на друга, будто спрашивая друг у друга, что это было?! Сражение далось им непросто.

Позже я спрашивал у Л.В.: откуда мотивация, силы, чтобы каждый день на протяжении многих лет выдерживать такое давление, такую ответственность, такое напряжение, свидетелем которого я невольно являюсь вот уже несколько дней?

«Привыкла».

Привыкла — к чему?

«К людям. Помогаю. Лечу. Спасаю, по возможности».

Героика будней. А они все там такие. Ошибка в препарате или пропущенная капельница, инъекция, стоит жизни. Ошибка — смерть.

Давление ответственности и задач чудовищное: ничего не пропустить, все сделать вовремя, не перепутать очередность. Потому что есть препараты, которые можно вливать только после определенных препаратов, никак не наоборот.

Фантастическая Л.В. Урожденный реаниматолог, врач в четвертом поколении. Ангел-хранитель 18-й реанимации.

Она массировала мне ноги, будто новорожденному: по сути, я им и был, поскольку еще не научился ходить. Она заказывала для меня специальную еду на больничной кухне, чтобы разбудить мой аппетит. Как пахла вареная рыба, специально приготовленная для меня, и вареная картошечка в масле к ней! Какими были протертые супы, солоноватая манная каша на воде, специальным образом приготовленная — оторваться невозможно! Вкус этой еды одновременно удивлял и восхищал.

Но есть не получалось. Я понимал, что все, что я съем, скоро окажется в кювете для рвоты, срочно запрошенной у сестрички. Это одна из чудовищных ловушек ГЛПС: есть надо, чтобы восстанавливаться, но есть не получается из-за раскаленной стрелы, которая хаотично ищет выход из моего живота.

В 18-й реанимации были две буфетчицы: божьи одуванчики, небольшого росточка. Они заботились о каждом, а это примерно полтора десятка человек. И у каждого были проблемы с едой, поскольку все эти люди находились на краю жизни. В какой-то мой реанимационный день утром к завтраку явилась новая, другая буфетчица, сменщица — такого же росточка и конституции, но в белой накрахмаленной шапочке пирожком, постоянно сползавшей на брови. Довезя до моей кровати тележку с кастрюльками, контейнерами, хлебом и прочим и вглядевшись в мое лицо, она замерла. Попросту говоря, оторопела. Потом наклонившись близко ко мне, тихо, чтобы слышал только я, сказала: «Вам никогда не говорили, что вы похожи на Абрамовича?» Были случаи, подтвердил я. Она облегченно кивнула, пояснив: «Я-то захожу, а тут лежит Сам».

Никакой паники, каждый боец на своем месте, какофония ужаса, вырвавшаяся было наружу, мгновенно сменилась разноголосым хором односложных, ясных и уверенных реплик. Постепенно они слились в единый фон, слов было не разобрать: похоже, в них не было и нужды. Победа. Откачали. Жив.

Размеры моего мира сузились до размеров душевной жизни, в которой я любил мою жену, детей, близких, и жизни духовной, поскольку Бог, молитва к Нему остались последней моей опорой в темноте беспросветного, лишенного цвета, света, запаха пространства, которое захватило, почти целиком захватило меня.

Пространство

С начала моего пребывания в больнице, затем в реанимации и в первые дни после реанимации, чтобы выжить, я не спал ночами. Каждое сновидение превращалось в кошмар. Даже короткий сон приносил опустошение, унося меня, еще живого, материально существующего, в область эфемерную, фантазийную, метафизическую, то есть убивая меня, отнимая последние силы. Я сопротивлялся сну, как мог. Иногда забывался на короткое время — потом, в ужасе очухиваясь, вытягивал себя в реальную жизнь. Точнее, уже остатки себя.

Я постепенно терял навыки слуха, зрения, обоняния, возможно, и чувства боли, потому что в какой-то момент грань между болью и не-болью исчезла: все превратилось в одну большую боль. Наконец, я перестал говорить. Вернее, я произносил слова, но их не понимала даже жена, когда ее в виде исключения пустили ко мне под присмотром врача — удостовериться, что я еще жив. Хотя мне теперь кажется — на всякий случай, чтобы попрощалась.

Размеры моего мира сузились до размеров душевной жизни, в которой я любил мою жену, детей, близких, и жизни духовной, поскольку Бог, молитва к Нему остались последней моей опорой в темноте беспросветного, лишенного цвета, света, запаха пространства, которое захватило, почти целиком захватило меня. Почти! Потому что мысли мои, молитвы мои — это и был свет, не отступавший и не отступивший.

Когда уже не оставалось никаких сил, когда боль стала такой, что уже заполонила весь мир, я обратился к Богу. «Если я Тебе нужен, возьми меня, я не боюсь. Пожалуйста. Прошу об одном, позаботься о моей семье». И, сделав паузу: «И, пожалуйста, позволь мне осознать изнутри состояние благодарения Тебе за все, что бы со мной ни происходило».

Я не знаю, сколько времени прошло. В тот момент, в том состоянии я не осознавал времени вовсе. Потому что время в тот момент, в том состоянии перестало для меня существовать. Но что-то, наверное, произошло, потому как спустя какое-то время — не знаю, много, мало — я вдруг понял. Я осознал, что я могу, что мне дано право, дарована благодать осознать, вкусить и сказать Богу: «Спасибо Тебе! Спасибо! За все!»

И может быть, тогда что-то сдвинулось и колесо закрутилось назад. Я просил позаботиться о семье — вот меня и вернули, чтобы я сам и позаботился, но это уже не моя воля, а Его. Так моя семья подарила мне право на возвращение.

Я помню это чувство неизмеримой благодарности Богу за этот последний оплот, последнюю надежду, единственную опору, которые поддерживали огонь моей жизни. Стало быть, терпение. Потому что в какой-то период каждый следующий день был еще тяжелее, еще злее, а я все держался, пока мне не сделалось ясно, что как нет пределов совершенству, так нет пределов терпению.

Еще я тогда-то и понял. Что молитва — это и есть ум, что между молитвой и умом — знак равенства. Потому что ты подобен Богу именно в выборе пути с Богом. А выбор — это и есть ум, но предмет ума в момент выбора Бога — это и есть молитва.

И потому все молитвы о человеке, попавшем в жизненные передряги, все до единого слова имеют реальную жизненную силу, передавая энергию страсти и веры по назначению.

К слову, все то время я не кричал и старался не стонать от боли, поскольку, как я скоро понял, крик и стон, не давая облегчения, отнимали силы.

Не может быть!

Существует легенда о военном происхождении вируса ГЛПС, который якобы представляет собой разработку японской армии и был занесен в Россию через специально (или случайно) зараженных мышей. Однако никаких доказательств этому нет. Известно только, что первые исследования заболевания провел в 1938–1940 гг. на Дальнем Востоке известный советский вирусолог А. Чумаков. Почти в то же время случаи заболевания были зафиксированы в японской Квантунской армии. А в 1950-е гг., во время американо-корейской войны произошла массовая вспышка ГЛПС: около 3 000 солдат ощутили на себе воздействие неизвестного вируса, вызывающего поражение почек и внутренние кровотечения. Впоследствии случаи ГЛПС неоднократно отмечались в Европе, России, Молдавии, Украине и других бывших республиках СССР.

42-я пульмонология

Наконец-то. Да! Нашли. К концу второй недели моего пребывания в больнице пришел долгожданный анализ, который подтвердил наличие вируса ГЛПС. И многое объяснил. И начавшееся опухание конечностей и тела, и жуткие боли в животе, и тяжелейшее воспаление легких, и лихорадку — в первые дни такую, что ничего в руках было не удержать.

Главное же было в том, что теперь стало ясно, что и как лечить. Но перед переводом в 7-е инфекционное отделение из меня, из грудной клетки, точнее, из плевральной ее полости, нужно было откачать жидкость, потому что в инфекционном отделении нет кислорода, нет возможности дышать через кислородную маску.

Это было решение С.Н., завотделением 42-й пульмонологии, куда меня уже перевели из реанимации, обладательницы необычных рук, представительницы прекрасной отечественной врачебной школы, в которой руки, глаза, слух, обоняние, слово — главные диагностические инструменты в изучении пациента.

Это был риск, поэтому мне дали подписать соответствующий документ. А я еще не ходил. И даже не сидел. Но и выхода не было.

Медбрат аккуратно, но уверенно усадил меня на широкий металлический стул лицом к спинке, которую я охватил руками, а задние ножки стула ногами, насколько мог. Но прежде чем воткнуть в меня иглу, спину сверху донизу окатили какой-то прохладной, но приятной жидкостью с удивительно родным и знакомым запахом.

Я не сдержался: «Спирт!» В ответ: «Успокойся, парень, это медицинский. Его не пьют. Но молодец, с такой реакцией выздоровеешь». Игла вошла нежно и глубоко. Момент вытаскивания иглы помню, был затянут, вполне укладываясь в театральную паузу. Было чувство некоторой мальчишеской эйфории — мол, как же, справился, выдержал. Эйфория разрушилась, когда медбрат вышел из-за моей спины, держа в вытянутой правой руке большой прозрачный пакет, полный розоватой от крови жидкости. До меня дошло: «Это из меня? Сколько?!» Полтора литра. Правда жизни не то чтобы оглушила, но приземлила.

Игла вошла нежно и глубоко. Момент вытаскивания иглы помню, был затянут, вполне укладываясь в театральную паузу. Было чувство некоторой мальчишеской эйфории — мол, как же, справился, выдержал.

7-е инфекционное

Из окна палаты 7-го инфекционного отделения на втором мужском этаже виден огромный каштан. Но я увижу его только утром. А сейчас я забылся. Впервые почти за две недели в больнице это забытье было исполнено новой мысли: вот здесь мне помогут, здесь меня могут вылечить.

На следующий день я увидел каштан. После этого ко мне пришла дивная заведующая инфекционным отделением со словами: «Мой мальчик. Гэлэпээсник. Ведь ты как хрустальная ваза. Тебя надо аккуратно передвигать, чтобы не уронить».

Смысл выражения «хрустальная ваза» открылся уже следующей ночью. Ночью у меня из носа хлынула кровь. Я не особенно расстроился, полежал, подумал, что это следствие повышенного давления вечером. Оказывается, нет. Это все следствие ГЛПС. Внутренняя сеть мелких капиллярных сосудов стала будто решето. Часть лекарственных растворов, вливаемых через вены в организм, уходила через эти дырявые капилляры в мышцы, разливаясь по всему тему, скапливаясь в руках, в ногах, ставших слоноподобными.

В слоноподобное существо, напоминающее человека, мое тело превратилось именно в инфекционном отделении. Мои ноги увеличились в объеме в два-три раза, я не мог на них наступать, жил сидя и лежа, такими же стали и руки, досталось даже животу, который вздулся, стал тугим как барабан. Будто меня надули для участия в клоунаде. Но потом оказалось, что это не костюм, который можно сдуть, — отверстие как будто потеряли и непонятно, как теперь выпустить воздух наружу.

Смысл терапии состоял среди прочего и в выводе всей этой жидкости, накопившейся в теле. Благодаря специальным препаратам ежедневно из меня выходило до пяти литров жидкости, которую почки гнали со всего тела. Одновременно в меня возвращалась жизнь — вместе с представлением о том, как она чуть было не закончилась.

ГЛПС — геморрагическая лихорадка с почечным синдромом — одна из самых наиподлейших и наимерзейших болезней на земле. Сейчас в России ежегодно фиксируется 8–10 тыс. больных, более 85% которых приходятся на Поволжье. 98% от общего числа случаев ГЛПС — на европейскую и 2% — на азиатскую часть России, в частности на Дальний Восток, где как раз наибольшая смертность.

Во внешнюю среду вирус выделяется преимущественно с мочой грызунов, реже с их фекалиями или слюной. От грызунов к человеку вирус передается в естественных условиях воздушно-пылевым, алиментарным (через пищу) и контактным путями.

Например, в начале августа вместе с семьей мы жили в арендованном доме в деревне на Волге, в нескольких километрах от Углича. В доме был камин, который мы иногда топили, и печь в бане, в которой мы иногда парились. Дрова были заготовлены заранее в сараюшке возле дома. Действительно, набирая поленья в охапки, несложно было расчихаться и соответственно вдохнуть пыль, покрывающую поленья вместе с опилками. Разумеется, можно предположить, что в этой пыли были остатки фекалий и мочи мышей, пробегавших здесь неделей или месяцем раньше. Но это всего лишь предположение, возникшее в разговоре с сотрудниками СЭС, которые проводили расследование по поводу моего внезапного заболевания.

Меня выписали. Я вернулся. Я жив.

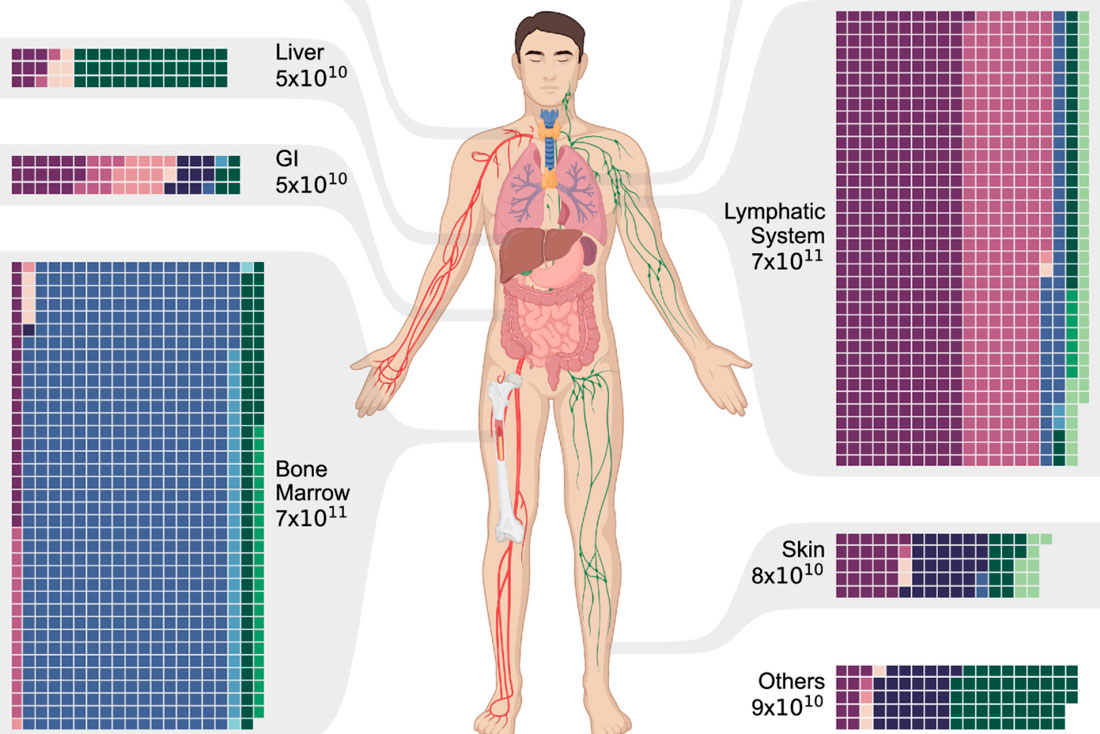

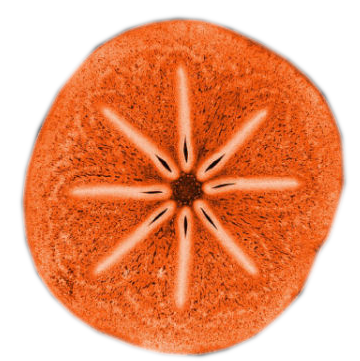

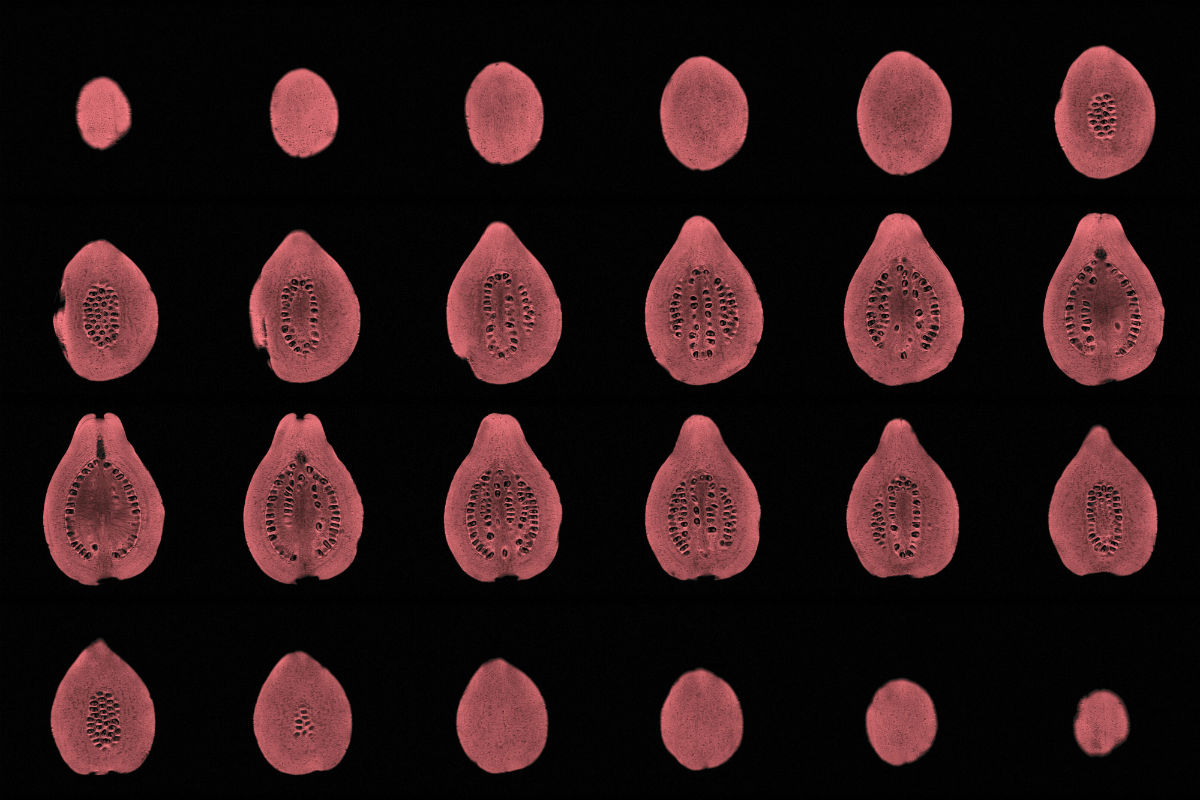

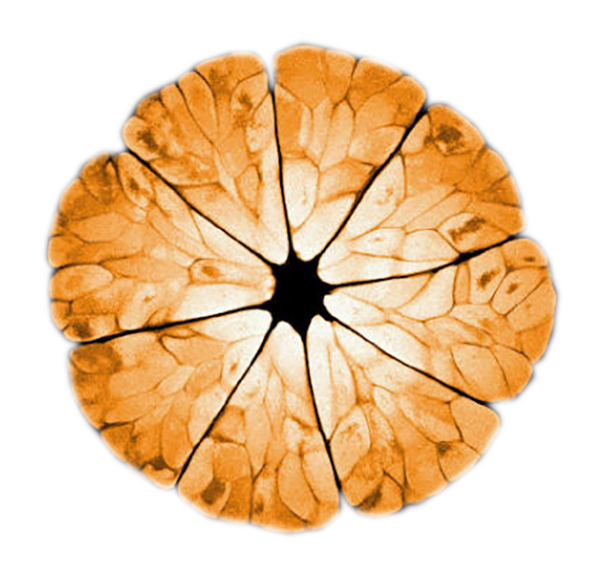

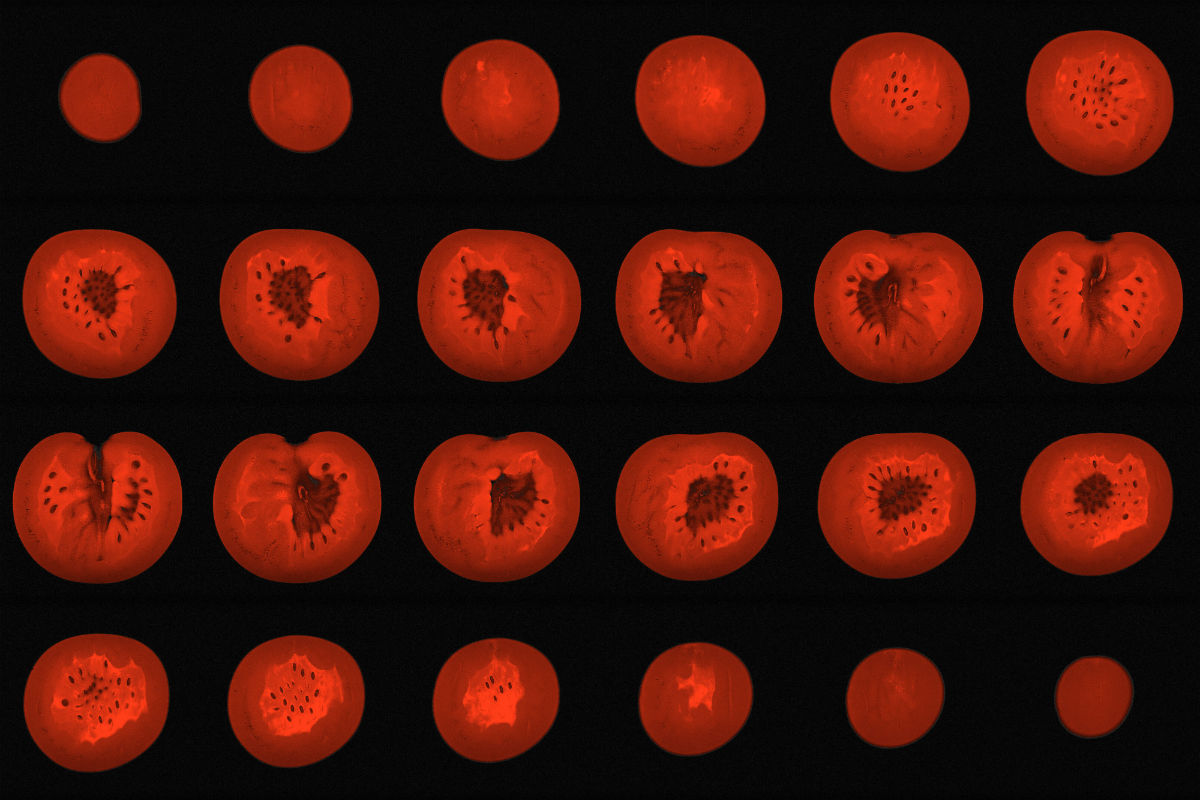

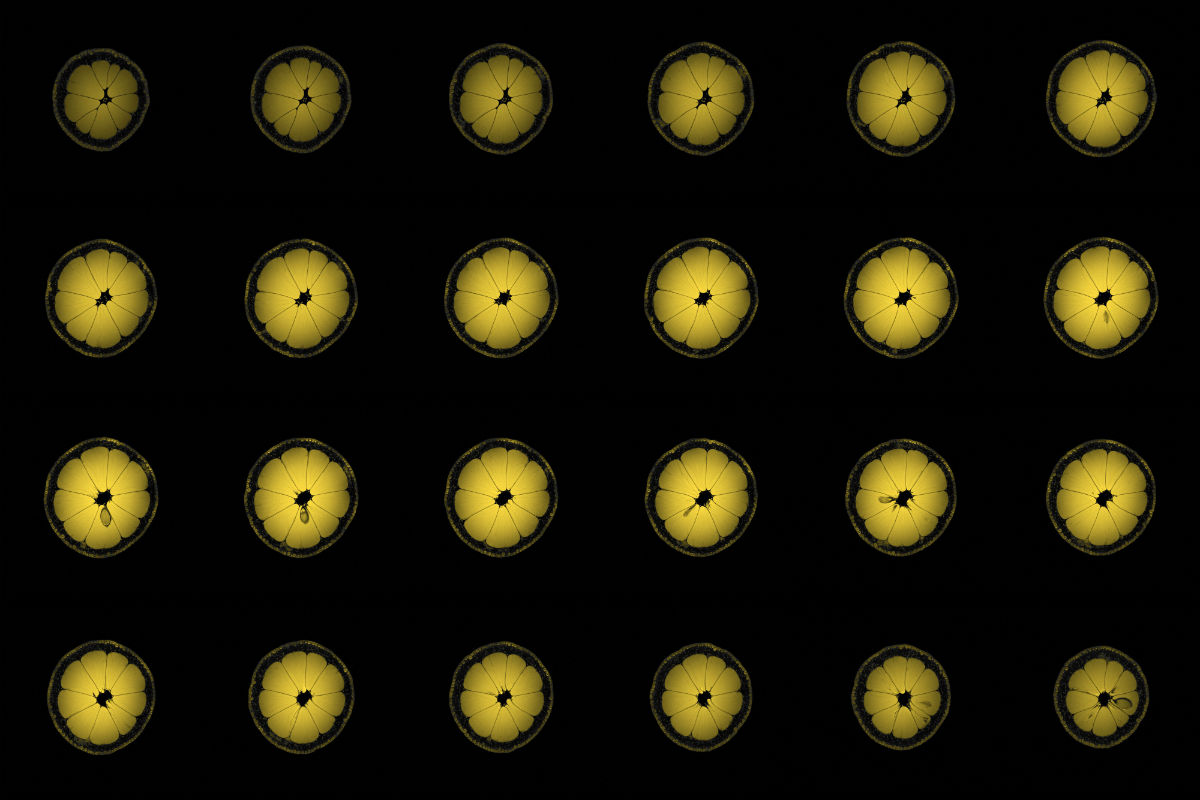

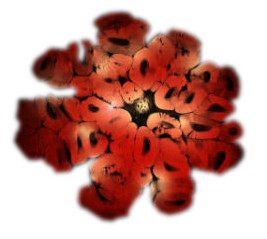

В оформлении материала использованы снимки МРТ овощей и фруктов. Автор: Александр Карпычев, Оксфордский Университет. wellcomecollection.org

Спасибо за ваше внимание! Уделите нам, пожалуйста, еще немного времени. Кровь5 — издание Русфонда, и вместе мы работаем для того, чтобы регистр доноров костного мозга пополнялся новыми участниками и у каждого пациента с онкогематологическим диагнозом было больше шансов на спасение. Присоединяйтесь к нам: оформите ежемесячное пожертвование прямо на нашем сайте на любую сумму — 500, 1000, 2000 рублей — или сделайте разовый взнос на развитие Национального регистра доноров костного мозга имени Васи Перевощикова. Помогите нам помогать. Вместе мы сила.

Ваша,

Кровь5