Алексей Яблоков, Сергей Мостовщиков

Границы покоя

Разговор со специалистом

Боль, страдания и смерть — зачем все это придумано в лучшем из миров, в котором все мы когда-то собрались пожить для покоя, удовольствия или славы? Так хотелось бы разобраться во всем этом ради славы, удовольствия или покоя, но, кажется, этот путь проходит через страдания, боль и смерть. Ей-богу, чем ходить по этому изнурительному кругу, проще поговорить со специалистом. Поэтому сегодня о смерти, обезболивании, гипнозе, терпении, технике «волшебной перчатки» рассказывает Анна Сонькина-Дорман, педиатр, специалист по паллиативной медицине, основатель и преподаватель школы навыков профессионального медицинского общения «СоОбщение».

— Расскажите в двух словах о себе. Вы специалист по паллиативной медицине, находитесь рядом с людьми, которые умирают, можно сказать, разделяете их последние часы. Почему вы выбрали для себя это занятие?

— Я впервые услышала о паллиативной помощи, когда училась в медицинском институте. Сама я ни разу не из врачебной семьи: папа — инженер, мама — филолог. Типичная техническая интеллигенция. Но вот мне втемяшилось, что я буду врачом, причем педиатром. Поступила в институт, и как-то к нам приехала основательница первого московского хосписа Вера Васильевна Миллионщикова. Она рассказывала про паллиативную помощь, про хосписы, вообще про то, как это все устроено. Меня поразило, что она говорила как бы о таких человечных, гуманистических вещах, но делала это громко, твердо, даже жестко, никаких вот этих сладеньких ноток. Решительный, четкий человек, абсолютный медик. Это сочетание мне в ней очень понравилось.

Вера Васильевна объяснила нам идею паллиативной помощи — для меня это было открытием. Суть в том, что можно вкладываться в уход и создание человеческих условий для тех, кого нельзя вылечить. Для людей, которые большинству медиков уже не интересны. Я вдруг почувствовала, как это здорово: ты просто помыл человека и он как бы ожил. Я потом сама это много раз видела и невероятно радовалась этому. Вот это для меня самое главное — незначительные вещи, которые многим кажутся ненужными. Именно они возвращает человеку уважение к себе, чувство собственного достоинства.

— То есть вы утверждаете, что все самое существенное — как бы в ничтожном?

— Вере Васильевне всегда говорили: вы, мол, святая. Она отвечала: «Перестаньте, пожалуйста, никто никогда не делает то, что ему не нравится, или от чего ему нет какой-нибудь выгоды. Я это делаю, потому что мне это нравится. Я всегда любила ухаживать за теми, кто лежит, мне хочется вытирать попы, кормить с ложечки и так далее. И вы со своими разговорами о святости идите, пожалуйста, подальше». Это мне тоже в ней очень понравилось. Меня зацепила именно идея сохранения человеческого достоинства. То есть вот человек умыт, одет, находится в условиях, где уважается его личное пространство, — это и есть возможность сохранить человеческий облик. А прочие аспекты, врачебные: боль, симптомы, обезболивание, умирание и помощь в умирании — это я уже там, в хосписе стала видеть и учиться этому.

— Вы помните первые впечатления от работы? Обычно ожидаешь одного, а встречаешься с другим.

— Мне кажется, вещи, которые меня там поразили и которых я не ожидала, исходили не от пациентов, а от команды. Так получилось, что человек, который меня туда привел и со всеми познакомил, это был священник, отец Христофор Хилл. Поэтому всем показалось, что я с какой-то такой особой рекомендацией от церкви. На меня поначалу так косо смотрели: прислали какую-то святошу нам…

— Блаженную…

— Да, да! В общем, пришлось мне показать им, что все не так. А в смысле работы и пациентов я как раз быстро втянулась в процесс. Было, конечно, тяжело физически: приходилось мыть, ходить, поворачивать, менять белье… Я постоянно ощущала усталость.

— Помните своего первого пациента?

— Помню первую смерть, при которой я присутствовала. В хосписе есть очень важное правило: человек никогда не должен умирать один. И если у него нет родственников, значит, кто-то из сотрудников должен сидеть рядом. Не было особых инструкций на этот счет, просто все знали: человеку перед смертью нельзя быть одному. Я помню, была пациентка и было ясно, что она уходит. И я сидела одна с ней, в одноместной палате.

— Что вы делали?

— Мне не надо было считать пульс или вводить лекарства: она была обезболена. Просто надо было находиться рядом. Такое молчаливое, смиренное присутствие. Оно мне далось без труда. Я понимала, зачем это надо, я понимала, что это важно, я наблюдала за ней, видела, что она не страдает. Можно сказать, с тех пор я по-настоящему люблю паллиативную медицину. Вот я, скажем, проработала пять лет педиатром, и я не люблю работу педиатра. Здоровые дети и прыщи мне неинтересны.

— Да ладно!

— Ну правда. Мои друзья даже смеются надо мной, когда я говорю: «Дайте мне кого-нибудь умирающего, я точно буду знать, что делать». Знаете, когда мой собственный дед болел и пока его еще надо было лечить, я чувствовала себя не очень комфортно. Но когда всем стало ясно, что лечить его больше невозможно, он начинает уходить, во мне включилось вот это… Это было яркое ощущение: все, теперь уходите, я знаю, что делать. Это мое.

— То есть вы уже знали, какая она, смерть. И какая же?

— Хороший вопрос. Наверное, это особый момент перехода. Вот этот покой, который вдруг проступает на лице человека. Вот это кажущееся продолжение дыхания, которое многие описывают: уже точно констатирована смерть, но ты все равно как будто видишь дыхание, твои глаза как будто привыкли, что человек должен дышать и ждут этого движения. Вот эта тишина, повисшая в комнате, которую ты сам можешь продлить: можешь пойти сразу возиться с чем-то, а можешь продержать ее, сколько надо.

— Пациенты хосписа постоянно уходят и приходят. Есть ли какая-то статистика на этот счет?

— От одной до четырех смертей в день.

— В день?

— Да. Это постоянно происходит. Это часть работы.

— Вас это как-то изменило?

— Я думаю, очень. Я начала по-другому относиться к смерти: менее цинично, с большим уважением. Меня эта работа научила тому, что можно и нужно говорить о качестве смерти. В России обычно, когда речь идет о паллиативной помощи, говорят, что это история про качество жизни. Но это не совсем правда. Это еще и о качестве смерти: как, где, в каких условиях, в каком окружении человек уходит. Произошло ли это так, как он сам хотел? Это очень важно. Мы говорим: качество жизни, качество жизни… А человек, например, умер один, в реанимации, не успев ни с кем попрощаться. Не успел обнять своих близких. Они не успели проститься. И потом всю жизнь — всю жизнь! — люди живут с этими зияющими дырами в сердце: я не успел попрощаться, попросить прощения, все сказать… И это безвозвратно.

Правильный уход из жизни — это огромная ценность, о которой нельзя забывать. Ты видишь, как люди меняются, когда понимают, что скоро умрут. Как меняется наполненность их повседневной жизни, как у них мобилизуется желание что-то завершить. Они все пересматривают и, может быть, впервые в жизни выносят на повестку то, что для них по-настоящему важно. Это потрясающе, конечно.

— Какую роль во всем этом играет боль?

— Ну, знаете, такую же, как и всегда. Мне самой бывало в жизни сильно, часто и много больно. И я знаю, что боль может полностью разрушить человека. Но при этом она может быть и твоим ресурсом. Что тут важно: только ты сам определяешь — это боль, которая что-то сообщает тебе и помогает сориентироваться (скажем, советует не наступать на пятку), или это боль, которая лишает тебя рассудка. То есть любая боль — она очень зависит от нас, и мы можем немножко научиться ею управлять.

— Все-таки можем?

— Да. Есть много исследований на этот счет. Всякие техники типа аутогипноза или guided imagery(не знаю, как это по-русски называется). Это когда инструктор тебе помогает, рисует какую-то картинку, ты ее воображаешь в голове — и это снимает боль. Так сейчас все больше и больше стараются работать с хронической болью на Западе: это называется «интегративные техники», integrative therapies. Доказано, что они уменьшают, например, потребность в опиоидах.

Мне очень повезло выиграть стипендию: я ездила на две недели в Америку, где в детской больнице Миннесоты в Миннеаполисе одна из самых сильных клинических команд, которые занимаются болью. Там был такой мастер-курс и стажировка именно про контроль боли в самых разных контекстах: что делать с болью хронической, острой, постоперационной и связанной с процедурами. Такой всеобъемлющий курс, очень интересный. Я попробовала и на себе эти техники — мне очень понравилось. Скажем, у стоматолога тебе делают наркоз. После него все немеет, но ведь есть и сама инъекция, очень неприятная. Мне пришлось много раз посетить стоматолога, который делал мне эти болезненные инъекции. И я пользовалась инструментом, о котором узнала в Америке: в момент инъекции расслаблялась, выдыхала и представляла себе, что сейчас я эту боль просто выдохну. Суть в том, что ты можешь придумать образ, с помощью которого боль покидает тебя. Мне стало гораздо легче переносить эти уколы.

Какие-нибудь биологи тут могут поспорить и сказать, что непосредственный уровень боли при этом не уменьшается. Но единственное измерение боли, которое у нас существует, — субъективное. Вообще, есть ли объективная боль, то есть существует ли она отдельно от ее восприятия, — неизвестно. Может быть, и нет.

— А есть вообще мировой стандарт измерения боли?

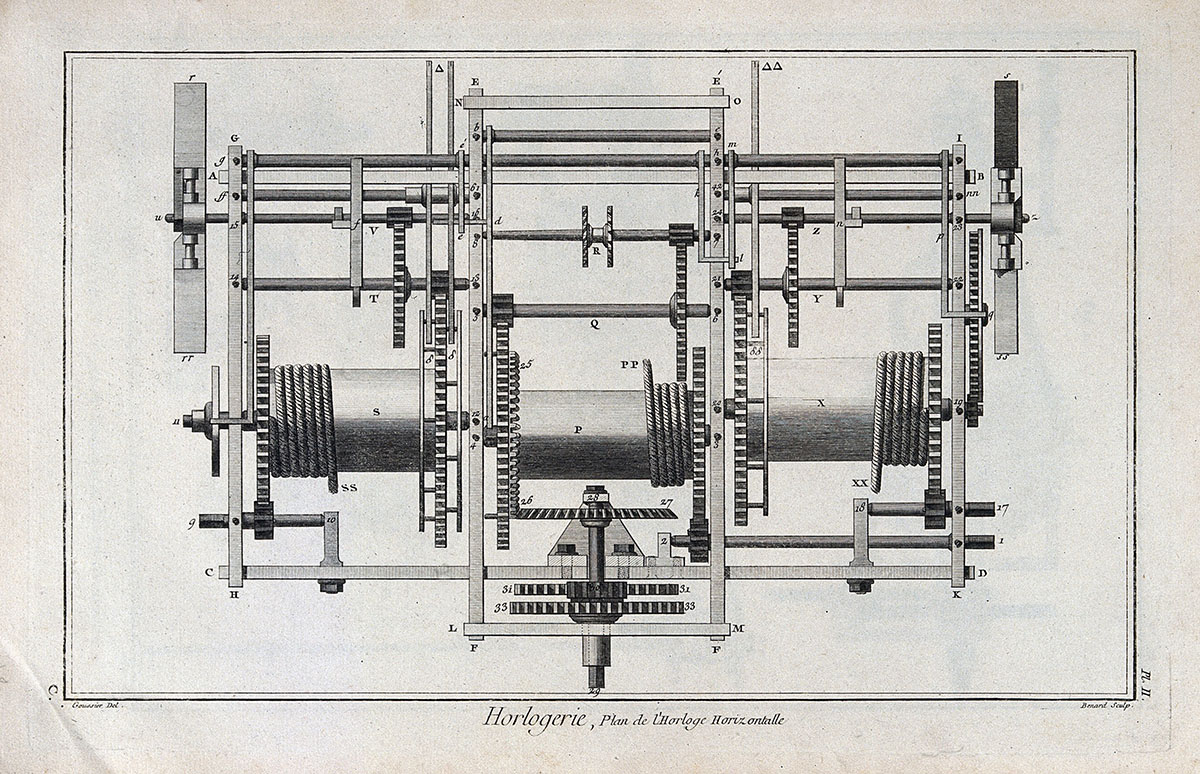

— Есть визуально-аналоговая шкала. На листе бумаге нарисована линия, десять сантиметров в длину, с отметками на другой стороне, обращенной к врачу. Точка начала — это полное отсутствие боли. Точка конца — самая сильная боль, которую вы можете представить. Я спрашиваю: «Где здесь ваша боль сейчас?» И вы отмечаете, а я смотрю с обратной стороны, сколько это сантиметров от начала. Это и есть стандарт измерения боли.

— Потрясающе. Пять сантиметров боли. Но это же субъективные ощущения. Как они могут быть основой объективного измерения?

— А вы вообще знаете определение боли? «Боль — это субъективное переживание, связанное или сформулированное в терминах повреждения или потенциального повреждения ткани». Как я уже сказала, никому не известно, существует ли боль в отрыве от ее восприятия. Например, вы знаете про технику «волшебная перчатка»? Она применяется, когда у детей берут кровь не из вены в локтевом сгибе, а из кисти руки — это не так страшно и не так больно. Так вот, с ребенком играют в игру. Говорят: «Смотри, вот коробка, в ней волшебные перчатки. Они невидимые, но защищают от боли. Есть разных цветов — ты какого цвета хочешь?» Он отвечает: «Зеленую». Ты говоришь: «Ага, хорошо, сейчас будем ее постепенно надевать». И начинаешь ее постепенно надевать ребенку на каждый палец (то есть там еще, видимо, есть элемент массажа). Я помню, что надо так плотно поглаживать по руке, чтобы перчатка «села на руку». А потом обязательно зафиксировать на руке, где эта перчатка кончается, обозначить ее границу. Потом, когда перчатка «надета», начинаешь в разных местах покалывать иглой — «видишь, уже не так больно, значит, она защищает…» Знаете, я сама пробовала этот метод и на себе, и на коллегах — процентов на пятьдесят, мне кажется, боль от укола снижается, честное слово!

— Потрясающе! А потом надо же ее снять не забыть. Иначе он так и уйдет в невидимой перчатке.

— Да-да, обязательно снять. Прямо гипнотические техники. Они в Америке вообще ими очень активно пользуются, потому что у них с болью проблемы совершенно другого рода, я о таком в России и не слышала. Там так: все, что болит, необходимо обезболить. Любой ценой. И в результате есть дети и взрослые, которые из-за каких-то хронических доброкачественных болей получают большие дозы опиоидов, по сути инвалидизируются. У ребенка, допустим, болит живот. Он весь обследован, у него нет никаких болезней, это так называемые функциональные боли в животе. Но из-за того, что там такой упор на обезболивание, ему начинают давать анальгетики. А у доброкачественных болей есть свойство усиливаться при использовании анальгетиков в отрыве от всего остального. Более того, есть даже синдром (не помню, как называется): допустим, у нас функциональная боль в руке, если человек перестанет пользоваться рукой, будет долгое время беречь ее, — в руке начинаются трофические изменения, дело может дойти даже до ампутации.

Короче говоря, ребенок с болями в животе сидит дома, не ходит в школу, он больной человек. У него большие дозы морфина…

— Да что вы!

— Да! Я им говорила: «Вы знаете, у нас этой проблемы нет, у нас и умирающему онкологическому больному морфина не добудешь, а с больным животом тебя просто прогонят в три шеи». То есть мы в России вроде как тянемся к уважительному отношению к боли, но есть, оказывается, другая крайность…

И вот в той больнице, где я стажировалась, они изучают таких пациентов. Приходит этот мальчик, который уже год не ходит в школу, потому что у него болит живот и ему прописан морфин… И прекрасный профессор Штефан Фридрихсдорф, специалист по боли, полдня проводит с этим мальчиком клинику: его консультируют он сам, психолог и физический терапевт. Мальчику объясняют, как работает функциональная боль. Ему говорят: «Понимаешь, у тебя ничего нигде не сломано, не нарушено. Просто у тебя нервные окончания здесь стали неправильно работать…» Профессор всю эту сложную историю описывает ему простым языком, каких-то человечков рисует. А потом говорит: «Наша с тобой задача непростая — нам надо уходить от обезболивающих лекарств и пользоваться той частью тела, которая болит. Если ты не будешь ею пользоваться, она будет болеть сильнее. Поэтому мы сейчас выстроим план, как это сделать, чтобы было как можно легче это переносить».

— Что, например, можно сделать?

— Например, они нередко назначают антидепрессанты, чтобы нейропатический компонент боли убрать, выстраивают план возвращения ребенка к школе, к активности.

— А с болью-то что делать?

— Диагностировать ее как функциональную и лечить соответствующим образом. Скажем, про мигрень уже, слава богу, все знают. Если атаки случаются чаще, чем раз в месяц, ее надо лечить уже иначе: не убивать каждый эпизод анальгетиками, а использовать другие средства, которые будут предотвращать эту боль, надо выявлять триггеры, менять образ жизни… Ведь эта боль — она болезнь сама по себе, не симптом других патологических процессов. Она сама — патологический процесс.

— Зачем же она нужна? И откуда берется?

— Это сложнейший вопрос. Считается, что это какая-то ошибка непосредственно в болевых путях. Поломка в системе боли, которая и сама по себе очень сложна. В итоге боль почему-то сама себя индуцирует.

— Дико интересно. Но еще более интересно, что в Америке начинают терапию с того, что проговаривают очевидные вещи. Эти очевидные вещи и есть начало пути избавления от боли?

— Ну, для ребенка они как раз не очевидные. Когда у человека болит, ему кажется, что что-то где-то произошло. Важно донести до него, что эта боль, хоть и настоящая, она не следствие какого-то повреждения в организме. Она сама и есть проблема. Это понимание сильно помогает, потому что боль во многом зависит от эмоционального настроя, от отношения. Тревога ее усиливает. А когда ты понимаешь механизм, тревога уходит.

—Есть ли еще различия между подходом к боли в США и в России? Кроме интегративной терапии и виртуальной реальности.

— Конечно. Как я уже говорила, в Америке любая боль должна быть снята, купирована любой ценой. Более того, есть исследование, показавшее, что уровень боли пациента сильно коррелирует с его удовлетворенностью медицинскими услугами. То есть у человека спрашивают: «Насколько вы довольны своим пребыванием в больнице?» И предлагают оценить различные компоненты: общение с доктором, условия, питание и так далее. И боль стоит в этом списке критериев очень высоко по своей значимости.

— То есть по большому счету это еще и часть бизнеса. Боль влияет на рейтинг.

— Ну конечно, они же там все изучают. Они хотят понять, во что им вкладываться и что улучшать. И вот они смотрят на результаты исследований: «Надо же, у нас падает удовлетворенность пациентов. Что не так? Оказывается, детям больно, когда у них берут кровь на анализ. Давайте убирать этот фактор». Нам бы в России в голову не пришло, что это имеет какое-то значение. А там сразу: «Давайте найдем специалистов по боли, нас научат, как это убрать». Даже есть инициатива в американском здравоохранении, по-моему, называется ChildKind, «Детская больница без боли». Если твоя больница удовлетворяет определенным критериям, у тебя есть понимание и политика борьбы с болью, показавшая положительные результаты, то ты получаешь специальный значок. Это дает тебе определенную выгоду, конкурентное преимущество.

— Болевой «Мишлен». Ну а в России как обстоит с этим дело?

— В России все обстоит иначе. Иногда поражаешься тому, в каких ситуациях и как обезболивают людей. Пока я проходила свой курс в Америке, я постоянно ловила себя на каких-то вещах, которые мне раньше в голову бы не пришли. Скажем, когда я рожала свою первую дочь, мне делали кесарево сечение. И шов потом дико болел, но мне и в голову тогда не пришло, что меня просто должны были лучше обезболить.

— Терпение — царица наук.

— Именно! Уже вернувшись после стажировки в Россию, я как-то зашла в челюстно-лицевую хирургию, в отделение, где занимаются ушиванием расщелин губы и неба. Спросила: «Как вы обезболиваете детей после операции?» «Парацетамолом». В лучшем случае. Мамочки! А я приехала после Америки с разговорами в духе «ни в коем случае нельзя после операции применять нестероидные препараты», «ибупрофен повышает кровоточивость» и так далее… А эти: «Парацетамолом». Ребенку только что по-живому, по слизистой зашили губу! И нет тут никакой политики, процедуры обезболивания. То есть только если мама придет, попросит, разбудит медсестру: «Пожалуйста, очень-очень-очень просим, он плачет у меня…»

— И ей скажут: «Мамочка, чего вы хотите? Конечно, плачет — ему зашили только что!».

— Да-да. И, уж конечно, не дадут ничего сильнодействующего.

— Но мы как-то продвигаемся по пути обезболивания?

— Наверное. Паллиативщики, по крайней мере, утверждают, что стало лучше. Они замечают, что врачи стали легче выписывать опиоиды, чем раньше. В то же время их стали легче выписывать и тем, кто не с онкологией. Но на мировом, глобальном уровне это для всех большая проблема — наркотические препараты. Сперва была тенденция контролировать их, потом прокатилась волна либерализма, все говорили, что надо обеспечить пациентам доступность, и так далее. Но теперь в Америке опять много случаев злоупотребления, и вроде бы все снова надо контролировать. Так что вот эта лазейка с уменьшением необходимости в опиоидах за счет других техник — она всех радует.

— В Америке обезболивание регулируется законодательно? Там есть федеральный закон о боли?

— Там есть протоколы. Это наше такое российское сознание, что будет делаться только то, что записано в законе. Слава богу, во всем мире, помимо того, к чему обязывает закон, есть еще то, к чему обязывают профессиональное сообщество и внутренняя политика конкретной организации. И одно с другим связано. Сейчас в Америке больница не может быть аккредитована в профессиональном плане (не в юридическом), если у них нет хотя бы какой-то паллиативной программы. Например, нет команды, которая бы отслеживала пациентов, нуждающихся в паллиативной помощи. Все профессиональное должно рождаться внутри профессионального сообщества. Закон — слишком грубый инструмент, чтобы регулировать им тонкие вещи.

— Наверняка вы, как специалист, посещаете международные конференции, посвященные боли и обезболиванию. Что там обсуждается?

— Очень много аспектов. От биологии боли (появилась возможность делать функциональное МРТ и изучать, как работает боль) до поиска разных способов обезболивания, лекарственных и нелекарственных. Как я уже сказала, последнее время делается акцент на нелекарственных способах, потому что это так дешево и классно! Удивительно, какой долгий путь надо было пройти в борьбе за опиоиды и их доступность, чтобы в конце концов прийти к тому, что музыкальная терапия в два раза снижает потребность в анальгетиках. Или йога какая-нибудь.

— А про душевную боль что вы скажете? Как с ней справляться? И надо ли?

— Скажу вот что. Многие пациенты готовы терпеть какой-то уровень физической боли. Впрочем, как и мы все: болит голова, но я потерплю. Ничего страшного. Как будто я для себя в этой боли какой-то смысл нахожу. И мы можем придавать ей смысл до тех пор, пока имеем над ней власть. То есть я решаю, что такую боль я могу терпеть, я вижу в ней какой-то смысл, я использую свое право на боль, чтобы ей управлять. Но если боль начинает управлять мной, это уже ситуация нездоровая. Мне кажется, и с душевной болью так же. Если я испытываю ее, но могу использовать для осмысления переживаний, если это что-то продуктивное, значит, она нужна. Но если она начинает управлять мной, тогда можно говорить, что это клиническая депрессия. И ее надо убирать. Для этого, слава богу, тоже есть лекарства.

Порой мы сознательно соглашаемся на страдание, потому что видим в нем смысл. Однажды я поехала в Голландию на недельный интенсив по биоэтике. Он назывался «Страдание, умирание и паллиативная помощь». Это было очень интересно, академично и методологически просто невероятно круто. Голландцы рассказывали о своей истории легализации эвтаназии с очень точными и аккуратными подсчетами: как это было, к чему это привело — в общем, были невероятно убедительны. Они чуть было не убедили меня в необходимости эвтаназии. Они так это предъявляют, что не подкопаешься.

И ты сидишь и думаешь: да, этому даже нечего противопоставить. Но, с другой стороны, нутро все-таки борется: не могу я как-то согласиться с эвтаназией! И разобраться мне, как ни удивительно, помог голландский таксист, который вез меня обратно в аэропорт. Я ему рассказала про курс, а он говорит: «У нас эвтаназии в основном просят одинокие люди. У нас люди, больные раком, БАС или еще чем-то неизлечимым — все одинокие. Дети же рано уходят из семей. Как только ты поступил в институт — ты из родительского дома ушел».

Это очень интересно. Возможно, действительно в этом кроется объяснение, хоть и приземленное, почему страна так хочет эвтаназии. Людей к ней побуждает не только боль. Очень часто пациенты просят эвтаназии от одиночества, даже от экзистенциального ощущения: «Я не могу жить, зная, что я умру».

Я потом говорила еще с разными людьми в Европе, с биоэтиками — о том, что, с большой вероятностью, эвтаназия связана с секуляризацией, с тем, что общество в Бельгии, в Голландии очень светское. И не только в лобовом смысле, мол, эвтаназия — это грех с христианской точки зрения. А просто если у людей нет какого-то глобального смысла, который они могут вложить в страдания, почему бы и не убивать себя. Действительно, зачем жить, если в страданиях нет смысла?

У нас же, наоборот, все гипертрофировано. Мы любим указывать друг другу. «Терпи!» «В страданиях есть смысл!» Русские люди вообще всегда и везде ищут смысла. Но в таком случае стоит помнить, что есть здоровое страдание, которое ты можешь осмыслить и взять под контроль. А есть нездоровое, в котором ты теряешь себя и свою идентичность. И его надо прекратить, потому что в противном случае оно тебя и разрушит. Поэтому всегда хорошо нарисовать отрезок длиной десять сантиметров. В одной его части будет безмятежность, в другой — непереносимое страдание. Отметьте на нем точку, это и будет граница вашего покоя.

Спасибо за ваше внимание! Уделите нам, пожалуйста, еще немного времени. Кровь5 — издание Русфонда, и вместе мы работаем для того, чтобы регистр доноров костного мозга пополнялся новыми участниками и у каждого пациента с онкогематологическим диагнозом было больше шансов на спасение. Присоединяйтесь к нам: оформите ежемесячное пожертвование прямо на нашем сайте на любую сумму — 500, 1000, 2000 рублей — или сделайте разовый взнос на развитие Национального регистра доноров костного мозга имени Васи Перевощикова. Помогите нам помогать. Вместе мы сила.

Ваша,

Кровь5