Алексей Яблоков

10 000 сердец

Разговор с кардиохирургом

Иногда человек рождается с неправильным сердцем. Оно не может нормально биться, не умеет замирать от страха и колотиться от восторга. Не дает даже как следует дышать. Раньше от этого умирал один из десяти новорожденных. Сегодня — один из сотни. Не в последнюю очередь это произошло благодаря кубинскому кардиохирургу по имени Рауль Фелипе Абелья. Вот уже 30 лет он чинит детские сердца в Европе, в Африке, в Южной и Латинской Америке, и выживаемость его пациентов составляет 98%. Мы встретились с доктором в Барселоне, где он возглавляет сразу два отделения детской кардиохирургии, в университетских госпиталях Dexeus и Vall d’Hebron, чтобы поговорить о его жизни, о секретах его ремесла и о том, как меняется отношение к человеческому сердцу. Наша встреча тем более важна с учетом того, что Русфонд занимается судьбой сразу четверых детей, чья жизнь без преувеличения находится в руках доктора Абелья.

— Хотелось бы для начала уяснить разницу между взрослой и детской кардиохирургией. Расскажите, чем они отличаются?

— Взрослая кардиохирургия имеет дело с человеком, который раньше был здоров. В случае с детьми речь почти всегда идет о врожденном пороке. Психологически это гораздо более тяжелая ситуация. Когда молодая семья, с радостью ожидавшая рождения ребенка, узнает, что у него тяжелейший порок, возможно несовместимый с жизнью, отклик, как вы понимаете, совершенно другой, нежели в случае со взрослым.

Пожалуй, самое важное отличие: с технической точки зрения детская кардиохирургия намного сложнее взрослой. Что такое операция на взрослом сердце? Это значит, что раньше оно было здоровым, но в какой-то момент из-за атеросклероза или по другой причине стало работать хуже, и мы должны это исправить. Но когда мы говорим о врожденном пороке, о ребенке, это значит, что его сердце — по божественному замыслу или по эмбриологическим причинам — так или иначе ненормальное. И хирург из этого ненормального сердца, где все устроено не так и артерии выходят неправильно, должен сделать нормальный орган, который будет выполнять свою главную функцию: снабжать организм кислородом.

Кроме того, детский кардиохирург имеет дело с развивающимся организмом. Сейчас дети оперируются в основном до года. У них еще не сформирована полностью ни дыхательная, ни нервная системы, и ты все это должен учитывать в момент операции. Короче говоря, тонкая работа.

— Почему и как вы ее выбрали? Как пошли в медицину?

— Мой отец был врачом-хирургом и в некотором смысле влиял на меня. Но в большей степени влияло другое: хотелось выбрать профессию, которая позволяла бы видеть реальный результат работы. Когда адвокат выступает на суде и защищает клиента, ты понятия не имеешь, насколько он сам уверен в своей правоте. А здесь все очень даже понятно. Либо ты вылечил человека, либо нет. Что касается детской кардиохирургии, я родился и учился на Кубе, во времена моего обучения в медицинском институте ее там даже никто не нюхал. Ее просто у нас не было. Но мне попался роман, который написал Кристиан Барнард — знаменитый южноафриканский кардиохирург, он сделал первую в мире пересадку сердца от человека человеку. И он написал роман «Нежелательные элементы» — очень плохой. Там ситуация такая: герой — врач, у него была юношеская любовь, которая потом вышла замуж за другого, и у нее от этого другого родился ребенок с тяжелым пороком сердца. И, значит, главный герой этого ребенка спасает. Ужас, а не книга. Но в тот момент, когда я ее читал, меня это как-то тронуло. И роман показался неплохим. Все вдруг совпало. Я подумал: с одной стороны, есть в этой профессии и ремесло, и наука, с другой — есть и сентиментальный момент, как в книге. Ты кого-то постоянно спасаешь, это так благородно… Жизнь довольно скоро продемонстрировала, что все устроено не совсем так.

— А что она продемонстрировала?

— Я учился в 1980-е годы, закончил в 1984-м. Тогда на Кубе экономическая составляющая не значила ничего. Независимо от того, кем ты был, врачом или не врачом, ты зарабатывал примерно одинаково. Одинаково мало. Поэтому выбор в пользу профессии врача был совершенно осознанный. Романтика тоже ни при чем. Люди шли учиться на врачей исключительно из соображений призвания.

— Кроме книги, на ваш выбор специализации ничего не влияло?

— Конечно, влияло: как я сказал, кардиохирургия, особенно детская, в то время была новым направлением. Она только начала развиваться — и развивалась очень быстрыми темпами. Каждый год появлялось что-нибудь новое: препараты, технологии, методы. В 1980-е годы дети наконец перестали умирать от холеры и других инфекционных заболеваний. И таким образом смерть от порока сердца, которая была, условно говоря, на пятом месте в списке причин детской смертности, переместилась выше, на второе место, а кое-где и на первое. И у всех развивающихся стран это стало одной из политических проблем. В том числе и на Кубе. Было политическое решение: обеспечить уровень детской смертности ниже, чем в США! Ну а если ты хочешь понизить детскую смертность, ты должен автоматически разрешить задачу устройства хорошей детской кардиохирургии. На развитие этой области были брошены огромные ресурсы. Это все было на слуху, это вдохновляло. Вообще нам внушали, что мы должны быть лучшими в нашей специальности. Что кубинская медицина — это медицина международного уровня и что наши специалисты, которыми всегда очень гордились, должны распространять практику по всему миру. Мы готовились быть не местечковыми врачами, а интернациональными.

— И вы занялись кардиохирургией на Кубе?

— На Кубе тогда только собирались делать программу детской кардиохирургии, строили планы, так что я поехал на годичную стажировку в Италию. Там уже все давно действовало, система была отлажена, я решил переехать туда на некоторое время, чтобы научиться хорошему и потом на Кубе сделать все правильно. Тут надо заметить, что частично мне удалось реализовать эту мечту: я действительно открыл несколько высокоспециализированных экспертных детских кардиоцентров в разных странах. Куба по-прежнему ждет своего часа.

— А почему вы не остались развивать программу у себя на родине?

— Были, что называется, нюансы. Во-первых, на Кубе, при всей моей любви, отсутствовали необходимые технические и экономические ресурсы. Но это еще полбеды, их можно было найти. Куда серьезнее другая проблема — социально-философского плана. В западных странах очень высокая конкуренция. Тебя подпустят к детям, только когда ты объективно докажешь, что ты лучший. Для этого есть куча шкал, показателей, коэффициентов, проводятся проверки и так далее. И это сильно стимулирует рост специалистов. Более того, испанский врач, чтобы занять ответственную должность в государственной медицине, должен доказать свой профессионализм, объективно показывая такой же уровень, как в госпиталях США. Хоть и получает он в 20 раз меньше американских врачей.

На Кубе же ты просто выполняешь свою работу. Там просоветская система, и конкуренции, которая стимулирует оттачивание навыков, там нет.

— Как вам Италия? Что с вами происходило во время стажировки?

— Прежде всего, у меня не было ни денег, ни опыта. Чтобы тебя в Европе приняли на какую-то должность, надо все время бороться и доказывать, что ты лучший. А поскольку я был мигрантом, приходилось это доказывать в четыре раза интенсивнее.

— А как стать лучшим? Много читать, не спать, делать физические упражнения?

— У мигранта в жизни всегда есть элемент нужды. Великолепный стимул, как бы это ни звучало. Не только потому, что ты быстрее двигаешься и меньше спишь, а еще и потому, что человек, принимающий решение жить в другой стране, более ясно видит цель, стоящую перед ним. В отличие от гражданина страны, который существует в более расслабленном режиме: этот может вообще не понимать, чего он хочет от жизни. А мигрант должен с самого начала придумать историю, для чего он едет в другую страну. Допустим, у тебя ясная цель: стать лучшим хирургом. И это заставляет тебя сгруппироваться, бросить на это дело все свои ресурсы, только этим и заниматься. У тебя нет времени на то, чтобы философствовать. Ты все время собран.

У любого мигранта есть «американская мечта». Или русская — если ты хочешь быть лучшим фигуристом, например. Или лучшим шахматистом…

— Это армянская мечта.

— Да, а если ты хочешь быть танцором сальсы, у тебя будет кубинская мечта.

— Но вы же не все время испытывали нужду? После стажировки у вас появилась работа?

— После стажировки я вернулся на Кубу, убедился, что там все довольно печально по сравнению с Европой, и приготовился вести жизнь обычного врача. Но тут мне позвонили из Италии, к моему удивлению. Пригласили стать ни много ни мало членом команды лучшего итальянского госпиталя — Bambino Gesu в Ватикане. Кардиохирургом. В меня, можно сказать, влюбился заведующий отделением кардиохирургии.

— Да, говорят, такое бывает в Ватикане. Как же он вас отпустил в Испанию? Как вы оказались в Барселоне?

— Я довольно долго работал в Италии. А в 2009 году освободилось место завотделением университетского госпиталя Vall d’Hebron в Барселоне. Этот госпиталь, к слову, лидирует в мире по количеству детских операций на сердце и по детской трансплантации. Когда появилась возможность участвовать в конкурсе на место, я, естественно, принял участие. Ну и выиграл. Хотя потерял в деньгах.

— Неужели в Италии труд обычного, простите, кардиохирурга оплачивается выше, чем работа завотделением в Испании?

— В том центре, где я трудился в Италии, платили лучше. Только в том центре!

— У вас сейчас все хорошо, вы занимаете почетную и хорошо оплачиваемую должность, у вас под рукой команда специалистов, высокотехнологичное оборудование. Как бы мы сказали, есть уверенность в завтрашнем дне. А если вам придется срочно лететь в Центральную Африку? Или в Боливию? Сможете провести операцию на детском сердце в джунглях или в чистом поле?

— Не хочу хвастаться, но я выполнил более 100 миссий в разных странах, где делал именно эту работу в довольно-таки нечеловеческих условиях. Допустим, только в Перу я прооперировал 600 детей. Когда я впервые там оказался, их отделение интенсивной терапии представляло собой обычный коридор. Но мы взялись за дело. Самое важное во всех этих историях — подготовить специалистов на местах. Мы дали им деньги на стажировки, они приезжали к нам на обучение. И буквально за два года их подготовили очень прилично. А потом мы добились того, что в Перу удалось создать государственную программу по подготовке специалистов, а потом — открыть специализированный госпиталь. Может, он и не так хорош, как тот, где мы сейчас находимся, но не намного хуже.

— Вы помните день, когда впервые взяли в руки человеческое сердце?

— 19 апреля 1985 года. Я делал экстракорпоральную оксигенацию и первый раз взял в руки сердце. Как сейчас помню. Достаточно простая операция. Помню, что после нее я устроил настоящий праздник, который длился, прямо скажем, дольше, чем сама операция. А вообще я все свои первые операции помню: на Кубе, в Италии, в Испании, в Перу и во всех остальных странах, где оперировал. Не потому, что у меня память хорошая, просто эта работа требует очень сильной концентрации и все врезается в память.

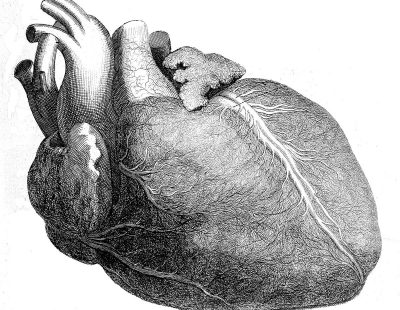

— Что это за ощущение, когда держишь в руках человеческое сердце? Можете описать словами?

— Прежде всего, это ощущение громадной ответственности. Я думал, с возрастом и опытом это пройдет, но нет. В моей специальности всего два варианта развития событий: либо ты разрешил проблему и ребенок жив, либо не разрешил и ребенок погиб. Никакой средней позиции вроде «стало немножко лучше» быть не может.

Поэтому ответственность, которая каждый раз на тебя обрушивается, превосходит все остальные ощущения, хотя, безусловно, опыт, и стаж, и возраст позволяют тебе на операции вертеть это сердце в руках и смотреть на него под разными углами. Ты сознаешь, что можешь все здорово поменять, и в то же время всякий раз ты испытываешь жуткое ощущение: именно сейчас наступает момент, когда все, что ты сделал раньше, неважно. Важно то, что ты сделаешь сейчас. Речь идет о жизни ребенка, о жизни целой семьи. Это страшное волнение.

— Все ваши сердца похожи друг на друга или выглядят по-разному?

— С одной стороны, все сердца похожи. Сердца китайцев, евреев, африканцев анатомически одинаковы. И это, надо сказать, впечатляет: когда оперируешь в самых разных странах, смотришь на сердце — и иногда просто забываешь, в какой стране находишься. Только по репликам стоящих вокруг врачей вспоминаешь, где ты. Тем не менее все сердца, которые мы оперируем, разные, поскольку все они устроены неправильно, с неправильной структурой. В этом смысле диву даешься, какие они могут быть. В общем, можно сказать, что сердца как женщины: анатомически одинаковые, но все-таки все разные.

— И сколько же у вас было женщин, то есть, простите, сердец?

— Сейчас скажу. Примерно 10 000 сердец. Другое дело, что не во всех случаях я был главным хирургом. В первые годы я ассистировал, а в последние годы, наоборот, стал обучать молодых и больше наблюдать за процессом со стороны.

— И все 10 000 сердец — это дети?

— 50% — дети младше года. 25–30% — младше месяца. Остальные — разного возраста, до 18 лет включительно.

— Встречались ли вы с русскими сердцами?

— Да, где-то 12–13 случаев. И, увы, все эти случаи были очень, очень и очень запущенные и сложные. Ни один из этих пациентов не попал к нам с первичными симптомами. Мы всегда оказываемся последним средством. Всех их уже оперировали раньше, результаты были неудовлетворительны, и приходилось все переделывать.

— И все выжили?

— Дa! Именно так. Но, кстати, впервые я встретился с русскими, как вы говорите, сердцами, еще на Кубе, в середине 1980-х. Это были российские и украинские дети, которых привезли из Чернобыля. 10 000 чернобыльских детей приняла Куба на лечение. Я тогда заведовал как раз кардиопомощью, фактически это были мои первые пациенты. Поскольку я рос на Кубе, в моем представлении Россия всегда была страной, которая помогает. Конечно, кто-то видел на Кубе и российские военные базы, но я видел исключительно экономическую и техническую помощь, экспертов и так далее.

— С момента вашей первой операции сильно ли изменилась детская кардиохирургия? С технологической точки зрения или, может, с точки зрения методов? Или все осталось как было?

— Первый новорожденный с врожденным тяжелым пороком сердца был прооперирован в 1983 году. Впервые в истории. До того времени мы не могли решить у новорожденных практически никакую проблему. А сегодня все самые сложные нарушения мы разрешаем в первые дни жизни ребенка, почти в 100% случаев. Раньше кардиохирург старался добиться того, чтобы ребенок после операции просто остался жив — неважно как: задыхается он или не задыхается, ходит в школу или нет — эти проблемы врача не касались. Сейчас мы способны оперировать так, что сама постановка задачи изменилась: ребенок должен не просто жить, а еще и бегать, как другие дети, его образ жизни ничем не должен отличаться от остальных. Он должен расти обычным ребенком. Это, конечно, потрясающие изменения, которые происходят не в последнюю очередь благодаря технологиям.

Есть вещи, которые мы пока не можем делать — скажем, восстанавливать умершие клетки миокарда. Однако сейчас уже появляются исследования в области молекулярной биологии, которые позволяют надеяться, что выращивание таких клеток — дело нескольких лет.

Или вот: раньше, когда мы устанавливали клапаны в сердце, приходилось их регулярно менять, ведь ребенок растет, вместе с ним растет и сердце — значит, нужны новые операции. Но сегодня мы работаем над тем, чтобы выращивать собственную ткань сердца, которая будет обволакивать этот клапан и поможет обойтись без лишних вмешательств.

Раньше в нашей специальности 10% смертности считались нормой. То есть одна смерть на десять детей. Сейчас это невообразимо. Сейчас, чтобы работать в хорошем центре, твоя смертность должна быть 1:100. Чтобы так работать, ты должен постоянно улучшать самого себя, тем более что весь процесс контролируется и отслеживается.

— Приходится ли вам беседовать с родителями детей? Как вы с ними разговариваете? Щадите их или, наоборот, ведете себя жестко?

— У всех родителей есть «сенсор». Они прекрасно чувствуют, когда ты говоришь неправду. Поэтому ты никогда не должен врать, ты должен быть естественным. Родители обязаны понимать глубину и серьезность проблемы. С другой стороны, ты должен также им внушить, что, несмотря на серьезность проблемы, ты уверен, что сможешь помочь.

— Если вы не в силах помочь — как сказать об этом?

— К счастью, этого почти не приходится говорить. В конце концов, если мы никак не можем разрешить проблему, у нас всегда есть последнее оружие — трансплантация. В Испании одна из лучших программ по пересадкам, и мы можем предложить родителям ею воспользоваться. Если других способов справиться с пороком нет.

— Кстати, как вы считаете: после пересадки сердца в человеке проявляются черты донора?

— Я смотрел много документальных фильмов на этот счет и читал статьи, но, честно сказать, не верю в это. То, что наша нервная система и наш мозг влияют на сердце — это однозначно доказанный факт. Между ними есть связь, она хорошо описана и активно изучается, и очевидно, что стресс безусловно может физически воздействовать на сердце. Но что сердце влияет на мозг и на нервную систему, я не верю.

— Вы общаетесь с вашими пациентами? Как и о чем с ними разговариваете?

— С детьми я никогда не говорю о болезнях. С ними я говорю о том, чем они в данный момент занимаются. Что рисуют, во что играют и так далее. Со многими детьми у меня очень теплые отношения. Родители моих испанских пациентов — а ко мне попадают практически все самые трудные случаи в Испании — создали свою собственную ассоциацию и устраивают совместные праздники и акции, в которых, конечно, участвуют и дети. Конечно, ты видишь их, видишь, как они растут, все это очень приятно.

Ну и, естественно, у меня очень близкие отношения с детьми, у которых сложные ситуации. Те, кто пролежали дольше всего в отделении, кого я оперировал не один раз. С ними всегда складывается личный контакт. Вообще я при первой же встрече даю родителям свой мобильный телефон — всем, без исключения. Всегда сниму трубку, если есть возможность.

— Что сейчас у вас на повестке дня? Какие планы, цели?

— Кроме основной работы я и моя команда открываем в разных странах специализированные кардиологические центры. Недавно открыли большой кардиогоспиталь в Бразилии, скоро я полечу за тем же в Мексику, потом в Дубай. И, раз уж мы упомянули Россию, то хочу подчеркнуть, что для меня подобный проект в России был бы совершенно особым: я бы вложил туда, что называется, большую часть своей души. Но тут есть неожиданное препятствие. Выясняется, что русский человек — очень гордый человек. И когда мы говорим о совместных проектах, когда я говорю, например, с мексиканскими или дубайскими коллегами, они просят нас о конкретной помощи. Что касается России, я уверен, что речь о помощи тут не зайдет вообще.

— Россия может только давать. Брать — никогда.

— Вот удивительно. Испанскому специалисту ничего не стоит попросить о помощи английского или немецкого специалиста. Это в порядке вещей. Никаких проблем. А для российского специалиста почему-то это большая проблема. Видимо, тут нужен особый подход, чтобы никто ни от кого не зависел, не чувствовал себя униженным и так далее. Надеюсь, все это не за горами, потому что российской детской кардиохирургии, на мой взгляд, есть к чему стремиться.

— Хотелось бы еще спросить: как вам с эмоциональной точки зрения удалось пропустить через себя все эти 10 000 сердец? Что надо сделать для этого? Родиться кубинцем? Закрыть собственное сердце?

— Я все пропускаю через себя. И близко к сердцу принимаю все, что происходит с моими пациентами. Но если вы посмотрите на цифры, то увидите, что из 100 детей мы реально спасаем жизнь 99. Это не преувеличение, есть объективные исследования. Да, в одном случае ты не смог этого сделать, и ты вынужден это признать. Но все-таки цифра в 99 спасенных наполняет гордостью и любовью, успокаивает тебя и позволяет жить дальше. И надеяться, что все не зря.

Проект Кровь5 сердечно благодарит за организацию и проведение интервью директора компании Barcelona Medical Consulting Ольгу Соловьеву.

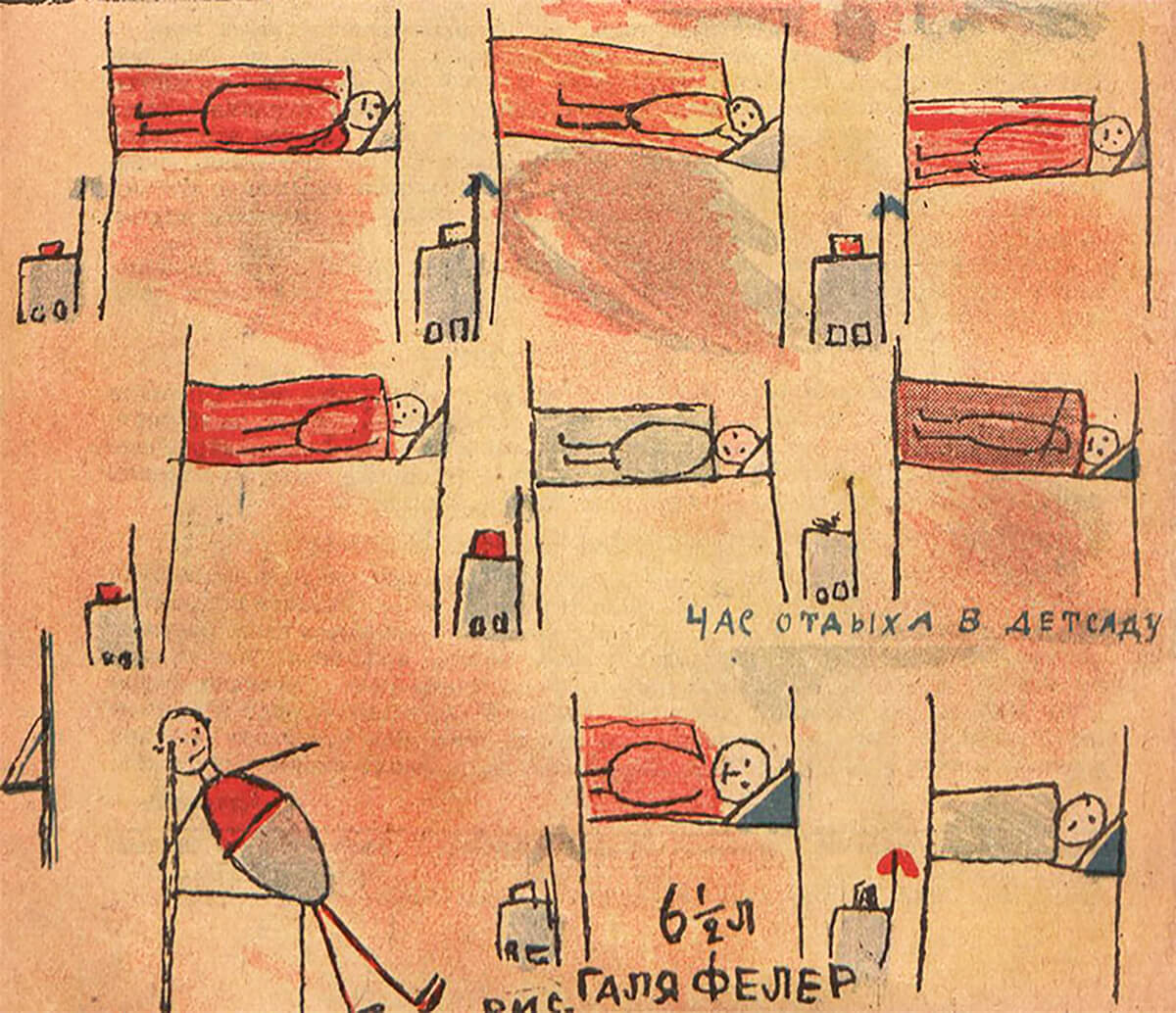

В оформлении использованы детские рисунки 1930 — 1950-х гг., www.togdazine.ru

Если вы хотите знать, что нового у доноров костного мозга, оставьте свой адрес ЗДЕСЬ.

Спасибо за ваше внимание! Уделите нам, пожалуйста, еще немного времени. Кровь5 — издание Русфонда, и вместе мы работаем для того, чтобы регистр доноров костного мозга пополнялся новыми участниками и у каждого пациента с онкогематологическим диагнозом было больше шансов на спасение. Присоединяйтесь к нам: оформите ежемесячное пожертвование прямо на нашем сайте на любую сумму — 500, 1000, 2000 рублей — или сделайте разовый взнос на развитие Национального регистра доноров костного мозга имени Васи Перевощикова. Помогите нам помогать. Вместе мы сила.

Ваша,

Кровь5